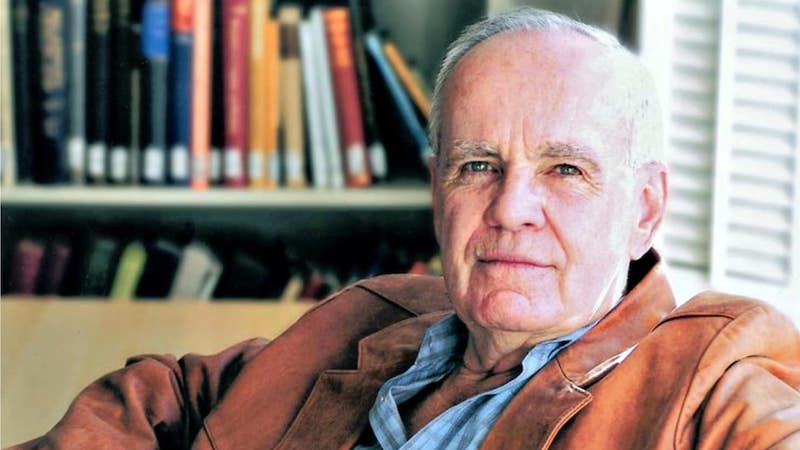

Il profeta della “frontiera americana”, così lo ribattezzarono i critici quando apparve nel ’92 il travolgente “Cavalli selvaggi”, è morto a 89 anni nella sua casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico. Outsider della letteratura più autentica, narratore di un’universo spietato e senza futuro, cantore di quell’America fatta di polvere e solitudini, Cormac McCarthy è stato tra i più grandi scrittori di questo secolo, al pari, per citare alcuni suoi connazionali, di Philip Roth e Thomas Pynchon, o, per andare più lontano, a Ernest Hemingway o William Faulkner, maestri a cui assomigliava più di tutti.

Il suo mondo sordido, violento, pieno di miseria e orrori, diretto inesorabilmente a scenari apocalittici ma forse con una possibilità di riscatto e la speranza di farla franca, unito alla sua scrittura essenziale e apparentemente non curata, hanno fatto di Mc Carthy, specialmente dopo le uscite di “Non è un paese per vecchi” e de “La strada” (vincitore del Pulitzer) un autore di culto.

In pochi hanno saputo descrivere il destino tragico e inelubile dell’esistenza di ognuno, la lotta per la sopravvivenza, le bassezze umane e la possibilità di redenzione. In questo e nelle atmosfere cupe i suoi personaggi sembrano usciti da un film di Clint Eastwood, ma più all’estremo. Gli ultimi due libri sono “Il passeggero”, uscito da poco, e “Stella Maris”, che vedrà postumo la luce in autunno. Irlandese d’origine, Mc Carthy a parte una breve parentesi in Europa, ha sempre vissuto tra Tennessee e Texas, prima El Paso poi Santa Fe.